Pourquoi faisons-nous ces analyses ?

Certaines terres ne sont pas adaptées pour la construction en terre et certaines le sont plus que d’autres. Les architectes et ingénieurs doivent être informés des caractéristiques du sol sur lequel ils construisent et de la terre avec laquelle ils construisent pour pouvoir prendre des mesures en fonction quant à l’utilisation de cette terre.

Bien qu’ils soient assez couteux et longs à exécuter, ils sont essentiels.

Des essais mal effectués ou absents peuvent fortement influer sur la durabilité d’un ouvrage voire même entrainer l’effondrement du bâtiment.

On procède d’abord à une identification des caractéristiques de bases et des composants principales de la terre sur le terrain. Elles ne se font que visuellement ou manuellement. On compte :

-

Un examen visuel

-

Pour voir l’importance de sa fraction sableuse et sa fraction fine (de diamètre inférieur à 0,08 mm)

-

-

Un essai d’odeur

-

Pour voir si elle est de nature organique, si elle à une odeur semblable à celle du moisi

-

-

Un essai de morsure

-

Pour voir si la terre est sableuse, si oui, elle crisse sous les dents

-

-

Un essai de toucher

-

Pour voir si la terre est sableuse, on ressent une sensation de rugosité et elle n’a aucune cohésion.

-

Pour voir si elle est silteuse, on ne sent pas de sensation désagréable.

-

Pour voir si elle est argileuse, si, humidifiée, elle est plastique est collante.

-

-

Un essai de lavage

-

On se lave les mains avec la terre, si elle est argileuse, on a une sensation savonneuse et les mains sont difficiles à rincer.

-

Au contraire si la terre est plutôt sableuse les mains se rincent très facilement

-

-

Un essai d’adhérence

-

Un essai d’éclat

-

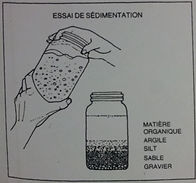

Sédimentation

-

Retrait

Analyses sur le terrain

A la fin de ces tests, on sait grossièrement la quantité de grains fins dans la terre et si elle est organique ou pas, mais ces résultats sont très peu précis.

Analyses en laboratoire

Si les analyses de terrain n’ont pas permis une classification assez précise on procède à une analyse en laboratoire.

En laboratoire, les recherches permettent de connaître des informations sur la terre, à savoir :

-

Sa granulométrie

-

Sa plasticité

-

Sa compactibilité

-

Sa cohésion

-

Sa minéralogie

-

Ses composants chimiques

Les tests effectués sont les suivants :

-

La décantation

-

Semblable à la sédimentation mais plus sophistiquée.

-

-

L'analyse granulométrique par tamisage

Il consiste à filtrer la terre dans une série de tamis normalisés superposés par ordre décroissant (le plus fin en dessous) et à déterminer les fractions de grains retenus par chaque tamis, mais elle peut précise (elle est suffisante pour les travaux routiers par exemple)

-

Essai de cohésion (ou Essai à la traction humide)

-

Analyses minéralogiques

-

Analyses chimiques ;

-

On cherche la présence (et le pourcentage) des molécules de :

-

Oxyde de fer

-

Oxydes de magnésium

-

Oxyde d’aluminium

-

Carbonates. Leur présence est détectée par une effervescence lorsqu’on y ajoute de l’acide nitrique

-

Sulfates

-

Sels solubles et insolubles. Pour les sels solubles, on procède à un lessivage (On pèse un échantillon séché au four. L’échantillon est ensuite lessivé à l’eau chaude puis séché et pesé à nouveau ; La quantité de sels solubles est la différence entre les deux valeurs)

-

On cherche aussi :

-

La nature des matières organiques ou humiques : On les détecte à leur odeur de moisi, leur couleur sombre ou café, bleu ou gris foncé, ou vert sombre. On peut aussi y déceler la présence de matière organique par un test plus fiable, en ajoutant de la soude, de la potasse ou du lait de chaux (il faut ensuite observer la couleur)

-

Le pH (acidité ou alcalinité): Dans un récipient qui contient de la terre et de l’eau mélangés, on plonge un papier indicateur de pH

-

Capacité d’échanges ioniques.

Les analyses préliminaires